La loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 révolutionne l’immobilier français en imposant des quotas de logements locatifs sociaux aux communes et en transformant le code de l’urbanisme. Cette loi sru vise la mixité sociale, le développement durable et la protection des acquéreurs immobiliers. L’objectif loi sru consiste à rééquilibrer les territoires par des dispositifs loi sru contraignants : l’article 55 oblige certaines communes à atteindre 20% ou 25% de logement social, tandis que les modifications du code de l’urbanisme favorisent la densification urbaine. L’impact loi sru sur les collectivités territoriales reste majeur 25 ans après son adoption, avec des sanctions financières pour les communes déficitaires et une protection renforcée des acquéreurs via le délai de rétractation de 10 jours.

En bref, voici les points les plus importants à retenir :

- L’article 55 impose des quotas de logements sociaux : Les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) doivent atteindre 20% ou 25% de logements sociaux selon la tension de leur marché immobilier, avec des sanctions financières pouvant atteindre 600 euros par logement manquant.

- La transformation complète des outils d’urbanisme : La loi SRU remplace les POS par les PLU et crée les SCOT, modernisant la planification urbaine française pour favoriser la densification raisonnée et lutter contre l’étalement urbain.

- La protection renforcée des acquéreurs immobiliers : Un délai de rétractation de 10 jours s’applique à tout achat immobilier, codifié dans l’article L.271-1 du code de la construction, avec interdiction de versements prématurés et nouvelles règles pour les copropriétés.

- Un bilan mitigé après 25 ans d’application : Plus de 750 000 logements sociaux construits dans les communes déficitaires, mais 64% des communes soumises n’atteignent toujours pas leurs objectifs, particulièrement en région PACA (95% d’échec).

- Des évolutions législatives continues : La loi a été renforcée par les lois Duflot (2013), ALUR (2014), ELAN (2018) et 3DS (2022), adaptant le dispositif aux résistances locales et pérennisant les obligations au-delà de 2025.

Pour aller plus loin et tout savoir sur cette article, je vous invite à lire l’article.

Sommaire

Qu’est-ce que la loi SRU ? Définition et contexte

La loi SRU en résumé : dates clés et objectifs généraux

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains constitue une réforme majeure du droit de l’urbanisme et du logement en France. Cette loi solidarité et renouvellement urbain transforme radicalement la politique de logement française en imposant trois objectifs fondamentaux.

L’adoption de cette loi répond à des enjeux cruciaux identifiés à la fin des années 1990. Le constat alarmant révèle une ségrégation territoriale croissante, avec des communes riches refusant le logement social et des territoires concentrant la pauvreté. La pénurie de logements sociaux touche alors 4,1 millions de logements, insuffisante face à la demande croissante.

Les objectifs prioritaires de la loi sru visent la mixité sociale par la répartition équilibrée des logements locatifs sociaux, la lutte contre l’étalement urbain via le développement durable, et la modernisation des outils d’urbanisme. Cette approche globale coordonne politique du logement, aménagement territorial et protection de l’environnement.

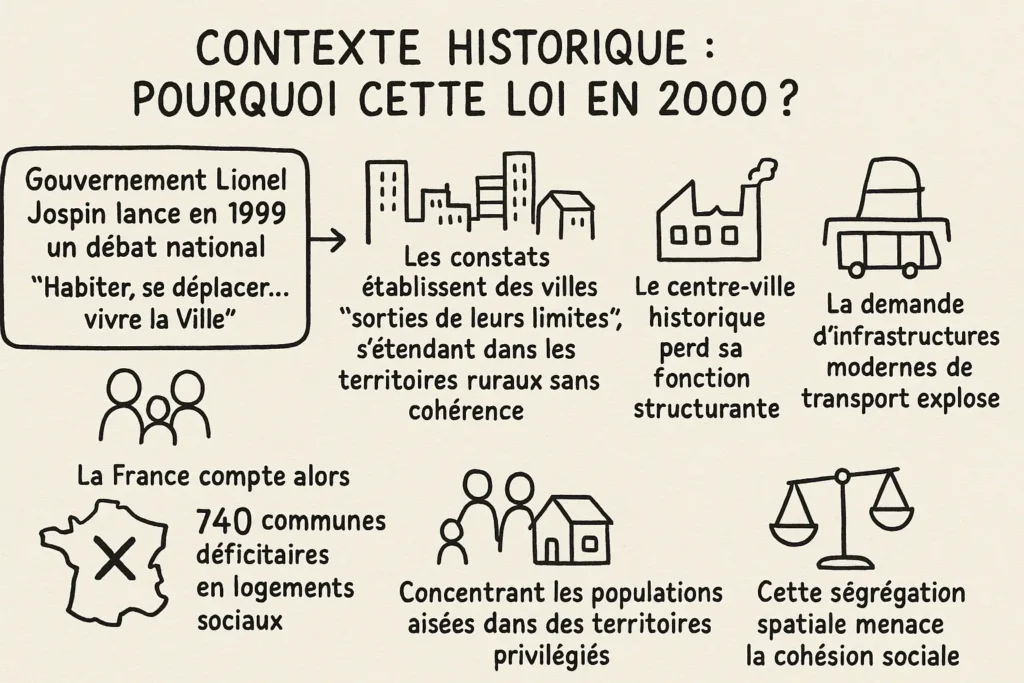

Contexte historique : pourquoi cette loi en 2000 ?

Le gouvernement Lionel Jospin lance en 1999 un débat national « Habiter, se déplacer… vivre la Ville » révélant l’urgence d’une action législative. Six débats organisés à Orléans, Perpignan, Nîmes, Lille, Dijon et Lyon rassemblent habitants, techniciens et ministres pour identifier les dysfonctionnements urbains.

Les constats établissent des villes « sorties de leurs limites », s’étendant dans les territoires ruraux sans cohérence. Le centre-ville historique perd sa fonction structurante tandis que la demande d’infrastructures modernes de transport explose. Cette urbanisation anarchique génère des coûts environnementaux et sociaux considérables.

La France compte alors 740 communes déficitaires en logements sociaux, concentrant les populations aisées dans des territoires privilégiés. Cette ségrégation spatiale menace la cohésion sociale et nécessite une intervention publique forte pour rééquilibrer l’accès au logement.

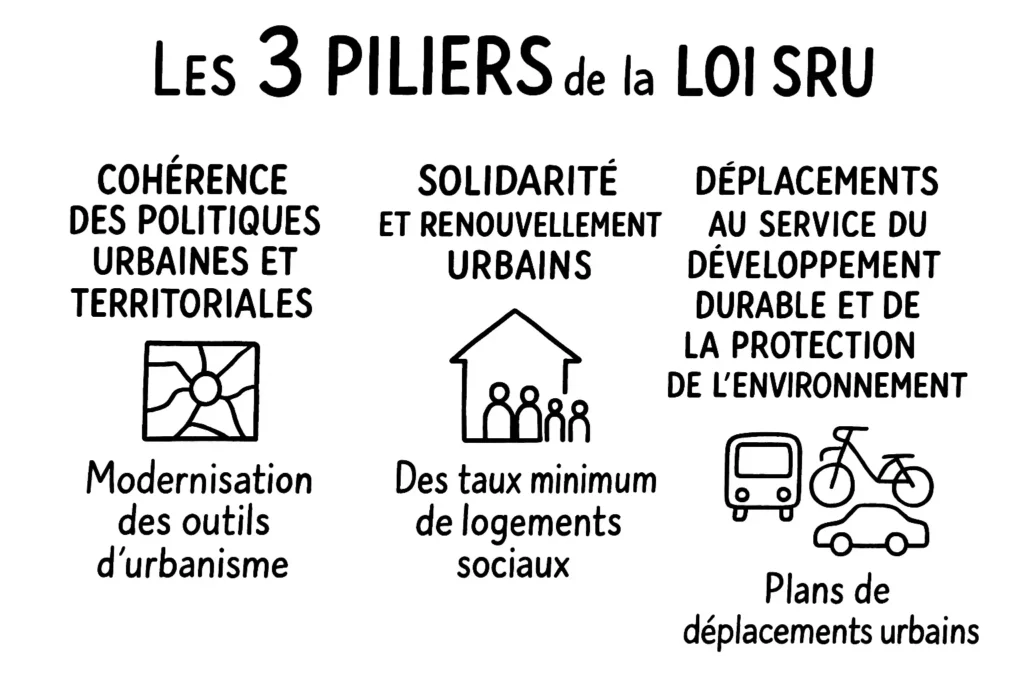

Les trois piliers fondamentaux de la loi SRU

La loi sru structure son action autour de trois piliers complémentaires assurant la transformation du modèle urbain français. Cette décentralisation des compétences renforce le pouvoir des collectivités territoriales tout en garantissant l’intérêt général.

Le premier pilier concerne la cohérence des politiques urbaines et territoriales. Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) remplacent les schémas directeurs obsolètes, tandis que les plans locaux d’urbanisme (PLU) succèdent aux plans d’occupation des sols (POS). Cette modernisation des outils d’urbanisme favorise une planification intégrée à l’échelle intercommunale.

Le second pilier porte sur la solidarité et le renouvellement urbains via l’article 55. Ce dispositif impose aux communes urbaines un taux minimum de 20% ou 25% de logements locatifs sociaux selon leur situation géographique. Les communes déficitaires subissent un prélèvement financier redistributé pour développer l’offre sociale.

Le troisième pilier organise la politique de déplacements au service du développement durable. Les plans de déplacements urbains (PDU) intègrent transports en commun, circulations douces et réduction de l’usage automobile. Cette approche multimodale accompagne la densification urbaine et limite l’étalement territorial.

L’article 55 et les obligations de logement social : le cœur de la loi SRU

Qui est concerné par les quotas de logements sociaux ?

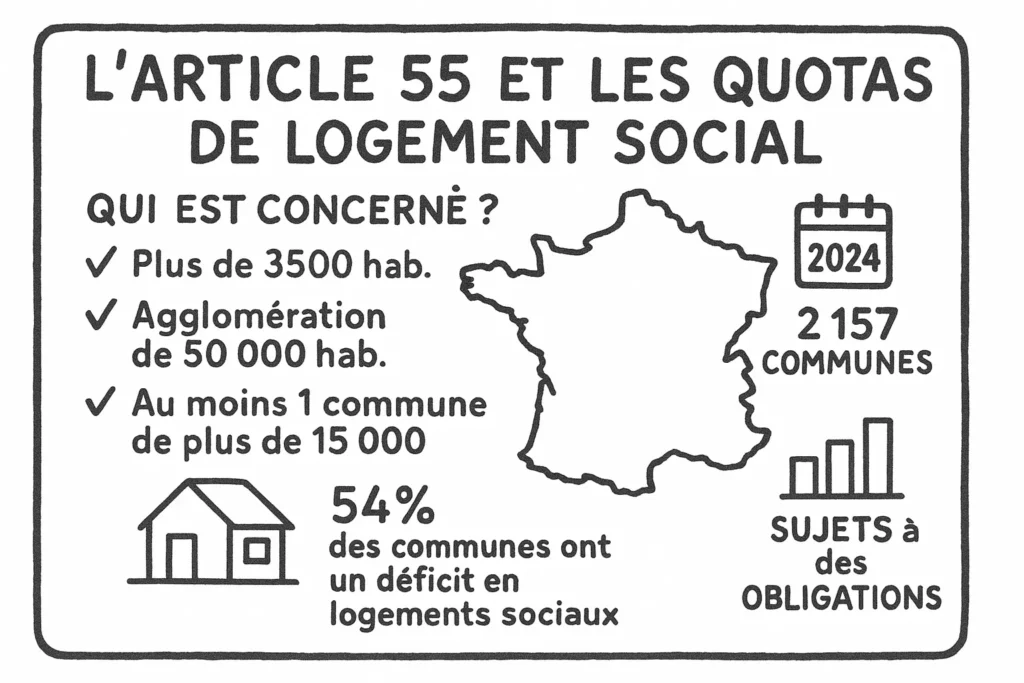

L’article 55 de la loi sru définit précisément les communes soumises aux obligations de logement social selon des critères démographiques et territoriaux stricts. Cette sélection vise les territoires où la tension du marché immobilier justifie un effort de solidarité pour favoriser l’accès au logement.

Les communes concernées comptent plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) et appartiennent à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Ces seuils ciblent les zones urbaines tendues où la demande de logement social est avérée.

En 2024, 2 157 communes entrent dans le champ d’application de la loi sru. Parmi elles, 1 161 présentent un déficit en logements sociaux (54%), 846 atteignent leurs objectifs (39%) et 152 bénéficient d’exemptions temporaires. Ces chiffres illustrent la persistance des inégalités territoriales 25 ans après l’adoption de la loi.

Les communes exemptées bénéficient de dérogations pour inconstructibilité (plus de 50% du territoire interdit à la construction), faible attractivité ou tension insuffisante sur la demande de logement social. Ces exemptions, révisées tous les trois ans, reconnaissent les contraintes géographiques ou économiques spécifiques.

Les seuils obligatoires : 20% ou 25% selon les territoires

La loi sru fixe des taux différenciés selon la tension du marché local de l’habitat et la pression de la demande de logement social. Cette modulation géographique adapte l’effort de solidarité aux réalités territoriales dans le cadre de la politique de logement nationale.

Le taux de 25% s’applique aux communes situées dans les territoires les plus tendus, où la demande de logement social dépasse significativement l’offre disponible. Cette obligation renforcée concerne principalement l’Île-de-France, la Côte d’Azur, et les grandes métropoles où la pression foncière est maximale.

Le taux de 20% maintenu dans certains territoires correspond aux agglomérations où le ratio demande/attribution de logements sociaux reste inférieur à 4. Cette mesure reconnaît que l’effort de production supplémentaire n’est pas justifié par la pression locative existante.

Les communes isolées de plus de 15 000 habitants en croissance démographique supérieure à 5% sont également soumises au taux de 20%. Cette disposition évite la concentration excessive de populations nouvelles dans des territoires sans mixité sociale préexistante.

Sanctions et prélèvements pour les communes déficitaires

Le dispositif de sanction constitue l’outil coercitif garantissant l’effectivité de la loi sru. Les communes déficitaires subissent un prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales, calculé selon leur déficit et leurs capacités financières. Le maire peut faire l’objet d’un arrêté de carence en cas de non-respect persistant des obligations.

Le prélèvement de base s’élève à 150 euros par logement manquant pour atteindre le taux légal, multiplié par un coefficient de majoration fonction de la tension du marché local. Ce montant peut atteindre 600 euros par logement dans les zones les plus tendues, générant des prélèvements de plusieurs millions d’euros pour les communes les plus déficitaires.

Les communes en situation de carence subissent des majorations pouvant quintupler le montant du prélèvement initial. L’arrêté de carence, prononcé par le préfet après constat d’insuffisance d’efforts triennaux, transfère à l’État le droit de préemption urbain et le pouvoir de délivrer les permis de construire pour logements sociaux.

En 2022, les prélèvements s’élèvent à 225 millions d’euros bruts, ramenés à 113 millions nets après déduction des investissements communaux en faveur du logement social. Ces fonds alimentent le Fonds national des aides à la pierre et les établissements publics fonciers pour développer l’offre sociale.

Exemptions et cas particuliers

La loi prévoit des mécanismes d’exemption reconnaissant les contraintes objectives empêchant certaines communes de respecter leurs obligations. Ces dérogations, strictement encadrées, évitent l’application mécanique de quotas inadaptés aux réalités locales.

L’exemption pour inconstructibilité concerne les communes dont plus de 50% du territoire urbanisé est frappé d’interdiction de construire. Les plans d’exposition au bruit des aéroports, les zones inondables ou les périmètres de protection des monuments historiques justifient cette exemption accordée par arrêté préfectoral.

L’exemption pour faible attractivité vise les communes isolées ou mal desservies par les transports en commun, rendant difficile l’accès aux bassins d’emploi. Le décret du 13 juillet 2023 liste 85 communes exemptées pour cette raison, principalement situées en milieu rural ou périurbain éloigné.

L’exemption pour faible tension sur la demande de logement social s’applique aux territoires où le ratio demande/attribution reste faible. Quarante-deux communes bénéficient de cette exemption, témoignant d’un marché local équilibré ne justifiant pas d’effort supplémentaire de production sociale.

La transformation de l’urbanisme français par la loi SRU

Du POS au PLU : nouvelle planification urbaine

La loi sru remplace les plans d’occupation des sols (POS) par les plans locaux d’urbanisme (PLU), marquant une évolution conceptuelle majeure de la planification urbaine française. Cette réforme substitue une logique de projet territorial à une approche purement réglementaire, nécessitant l’approbation du conseil municipal.

Les PLU intègrent un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définissant les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme. Ce document politique exprime la vision communale du développement territorial en articulant habitat, économie, déplacements et protection de l’environnement. Le PADD guide l’élaboration du règlement et constitue le socle de la concertation publique.

Le règlement du PLU gagne en souplesse par rapport aux POS rigides. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) permettent une approche qualitative des opérations d’aménagement, complétant les règles quantitatives traditionnelles. Cette évolution favorise l’innovation architecturale et urbaine.

La procédure d’élaboration des PLU renforce la concertation avec la population et l’association des personnes publiques associées. Les communes doivent justifier leurs choix d’aménagement au regard des enjeux de développement durable, de mixité sociale et de préservation environnementale dans l’intérêt général.

SCOT : coordination territoriale renforcée

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) remplacent les schémas directeurs, instaurant une planification intercommunale obligatoire dans les aires urbaines. Cette réforme répond à l’inadéquation entre périmètres administratifs communaux et réalités de l’urbanisation contemporaine.

Le SCOT fixe les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbaines à l’échelle d’un bassin de vie cohérent. Il détermine les grands équilibres entre espaces urbains, naturels et agricoles, localise les équipements structurants et définit les conditions de préservation environnementale.

La compatibilité obligatoire des PLU avec le SCOT assure la cohérence des politiques locales d’urbanisme. Cette hiérarchie des normes évite les stratégies communales contradictoires et favorise une approche solidaire de l’aménagement territorial. Les PLU ne peuvent autoriser une urbanisation incompatible avec les orientations du SCOT.

Les SCOT intègrent les plans de déplacements urbains (PDU) et les programmes locaux de l’habitat (PLH), garantissant l’articulation entre politiques sectorielles. Cette approche globale coordonne développement urbain, offre de transport et production de logements à l’échelle pertinente.

Lutte contre l’étalement urbain et densification raisonnée

La loi sru introduit des outils novateurs pour maîtriser l’étalement urbain et favoriser la densification raisonnée des espaces déjà urbanisés. Cette orientation répond aux impératifs de préservation foncière et de réduction des déplacements automobiles dans une logique de protection de l’environnement.

La suppression de la taille minimale des terrains constructibles élimine un obstacle majeur à la densification urbaine. Cette mesure permet la division parcellaire et facilite l’implantation de logements sociaux dans les tissus pavillonnaires existants. Les communes ne peuvent plus imposer de coefficients d’emprise au sol trop restrictifs.

Le contrôle des divisions foncières ne formant pas de lotissements disparaît, simplifiant les procédures de densification douce. Cette suppression encourage le renouvellement urbain par substitution progressive du bâti existant et optimisation du foncier disponible en zones déjà équipées.

Les outils de maîtrise foncière se renforcent avec la création des établissements publics fonciers locaux et l’extension du droit de préemption urbain. Ces dispositifs permettent aux collectivités de constituer des réserves foncières pour réaliser leurs projets d’aménagement, notamment en matière de logement social.

Plans de déplacements urbains (PDU) et développement durable

La loi sru intègre les plans de déplacements urbains dans le droit de l’urbanisme, consacrant l’articulation entre formes urbaines et systèmes de transport. Cette innovation reconnaît l’interdépendance entre choix d’aménagement et organisation des déplacements.

Les PDU définissent les principes d’organisation des transports de personnes et de marchandises, de circulation et de stationnement dans les périmètres de transports urbains. Ils fixent les objectifs de développement des transports collectifs, des circulations douces et de limitation de l’usage automobile.

L’évaluation environnementale obligatoire des PDU intègre les enjeux de qualité de l’air, de nuisances sonores et d’émissions de gaz à effet de serre. Cette approche environnementale guide les choix modaux et les investissements d’infrastructure vers les solutions les plus durables.

La compatibilité entre SCOT et PDU assure la cohérence entre stratégies d’urbanisation et desserte en transports collectifs. Cette exigence favorise l’urbanisation prioritaire des secteurs bien desservis et limite l’étalement vers des zones nécessitant des déplacements automobiles.

Protection renforcée des acquéreurs immobiliers

Le délai de rétractation de 10 jours : modalités et conditions

La loi sru institue un délai de rétractation de 7 jours pour tout acquéreur non professionnel d’un logement, porté à 10 jours par la loi Macron de 2015. L’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation codifie cette protection fondamentale qui évite les achats impulsifs et offre un temps de réflexion après signature du compromis de vente.

Le délai s’applique à tous les acquéreurs particuliers achetant un immeuble d’habitation, qu’il s’agisse d’une résidence principale, secondaire ou d’un investissement locatif. Les professionnels de l’immobilier (marchands de biens, sociétés d’investissement) sont exclus de cette protection, considérant leur expertise professionnelle.

La notification du compromis de vente doit respecter des modalités strictes pour déclencher le délai. L’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception constitue la méthode la plus sûre, le délai courant à partir du lendemain de la remise effective. La remise en main propre par un professionnel mandaté reste possible sous conditions de conformité.

L’exercice de la rétractation s’effectue par lettre recommandée adressée au vendeur ou à son mandataire avant l’expiration du délai. L’acquéreur récupère l’intégralité des sommes versées sans pénalité ni justification. Cette facilité protège efficacement contre les pressions commerciales et les décisions précipitées.

Nouvelles règles pour les copropriétés

La loi sru réforme profondément le fonctionnement des copropriétés pour améliorer leur gestion et protéger les acquéreurs contre les mauvaises surprises. Ces dispositions renforcent la transparence et la professionnalisation de l’administration des immeubles collectifs, nécessitant une mise en conformité des règlements existants.

L’information préalable de l’acquéreur s’enrichit de documents obligatoires révélant l’état réel de la copropriété. Le carnet d’entretien, les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales et l’état des impayés de charges doivent être fournis avant signature. Cette documentation permet une évaluation éclairée de l’investissement.

La création du diagnostic technique global identifie les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et à la préservation de la santé des occupants. Ce document, réalisé par un professionnel qualifié, chiffre les interventions prioritaires et établit un plan pluriannuel de travaux. Le diagnostic amiante devient également obligatoire pour tous les bâtiments construits avant 1997, renforçant la protection des copropriétaires.

Le fonds de travaux obligatoire pour les copropriétés de plus de 65 lots constitue une réserve financière pour les gros travaux. Ce mécanisme prévisionnel évite les appels de fonds exceptionnels brutaux et facilite la maintenance préventive des immeubles. La contribution annuelle minimale représente 5% du budget prévisionnel.

Protection contre les versements prématurés et comptes bancaires séparés

La loi sru encadre strictement les versements d’argent pendant le délai de rétractation pour éviter les manœuvres dilatoires. Cette protection financière complète le droit de rétractation en garantissant son exercice effectif sans contrainte économique. L’ouverture d’un compte bancaire séparé devient obligatoire pour les syndics de copropriété gérant les fonds des copropriétaires.

L’interdiction de tout versement par l’acquéreur non professionnel avant expiration du délai constitue le principe général. Aucune somme, même symbolique, ne peut être exigée pendant ces 10 jours de réflexion. Cette règle empêche les pressions financières destinées à dissuader l’exercice de la rétractation.

L’exception pour les professionnels disposant d’une garantie financière (agents immobiliers, notaires) autorise des versements sous condition de remboursement intégral en cas de rétractation. Le remboursement doit intervenir dans les 21 jours suivant la rétractation, délai impératif sous peine de sanctions pénales.

Le compte bancaire séparé obligatoire pour les syndics professionnels isole les fonds des copropriétaires de la trésorerie du gestionnaire. Cette mesure protège les copropriétaires contre les défaillances de leur syndic et facilite les contrôles comptables. Les sanctions pour non-respect de ces dispositions peuvent atteindre 15 000 euros d’amende et entraîner l’inopposabilité du délai à l’acquéreur.

Bilan de 25 ans d’application : objectifs atteints ou manqués ?

Statistiques nationales et réussites quantitatives

Vingt-cinq ans après son adoption, la loi sru présente un bilan quantitatif significatif mais contrasté selon les territoires et les périodes d’analyse. Les statistiques nationales révèlent une production soutenue de logements sociaux dans les communes soumises à l’obligation, témoignant de l’efficacité des organismes de logement social mobilisés.

Entre 2002 et 2025, plus de 750 000 logements sociaux ont été construits dans les communes déficitaires, témoignant d’un impact quantitatif indéniable. Cette production représente près de 40% de l’effort national de construction sociale sur la période, démontrant l’efficacité du dispositif contraignant pour stimuler l’offre et favoriser l’accès au logement.

Le nombre de communes accueillant des logements sociaux progresse régulièrement. En Île-de-France, 593 communes disposaient de logements sociaux en 2000 contre 691 en 2019. Cette diffusion géographique améliore la mixité territoriale, même si les inégalités demeurent importantes entre communes.

Le taux moyen de logements sociaux dans les communes soumises à l’obligation passe de 11,8% en 2002 à 18,3% en 2020. Cette progression substantielle rapproche les territoires déficitaires de leurs objectifs légaux, même si l’écart persiste avec le taux national de 17% de logements sociaux.

Les échecs persistants : communes réfractaires et sanctions

Malgré les résultats quantitatifs positifs, de nombreuses communes persistent dans leur refus de respecter la loi sru. Le bilan triennal 2020-2022 révèle que 64% des 1 031 communes soumises n’atteignent pas leurs objectifs, proportion en hausse par rapport aux périodes précédentes. Le conseil municipal de ces communes assume souvent cette stratégie d’évitement.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur concentre les résistances les plus marquées avec 95% des 166 communes défaillantes. Marseille, Nice, Aix-en-Provence, Cannes et Toulon figurent parmi les mauvais élèves persistants, préférant payer les pénalités plutôt que construire des logements sociaux. Cette stratégie d’évitement révèle un rejet assumé de la mixité sociale par leurs maires.

Les grandes villes ne donnent pas l’exemple espéré. Parmi les douze métropoles de plus de 100 000 habitants concernées, seule Montpellier respecte ses obligations légales sur la période 2020-2022. Cette défaillance des grandes collectivités affaiblit l’exemplarité du dispositif et encourage les résistances locales.

Les sanctions financières, bien qu’alourdies successivement, ne suffisent pas toujours à modifier les comportements. Certaines communes fortunées intègrent les prélèvements dans leur budget comme une « taxe anti-pauvres » acceptable. Cette dérive pervertit l’esprit de la loi et maintient les ségrégations territoriales.

Évolutions législatives successives (lois Duflot, ALUR, ELAN, 3DS)

La loi sru subit de nombreuses modifications depuis 2000, témoignant des difficultés d’application et de la volonté politique de renforcer son efficacité. Ces évolutions successives adaptent le dispositif aux résistances rencontrées et aux évolutions du marché immobilier dans une démarche de décentralisation progressive.

La loi Duflot du 18 janvier 2013 marque un tournant majeur en relevant le taux obligatoire de 20% à 25% pour les communes les plus tendues. Cette réforme quintuple simultanément les pénalités financières, portant le prélèvement maximal de 152 à 600 euros par logement manquant. L’objectif d’atteinte du taux légal fixé à 2025 crée une échéance contraignante.

La loi ALUR du 24 mars 2014 renforce les outils de contrôle et de sanction. L’encadrement des loyers dans les zones tendues et la régulation des locations saisonnières complètent l’arsenal de lutte contre la pénurie de logements abordables. Ces mesures coordonnent politique du logement social et régulation du marché privé.

La loi ELAN du 23 novembre 2018 assouplit certaines règles en élargissant le décompte des logements sociaux aux opérations d’accession sociale et aux baux réels solidaires. Cette évolution reconnaît la diversification des formes de logement aidé et facilite l’atteinte des quotas par des solutions alternatives à la location sociale traditionnelle.

La loi 3DS du 21 février 2022 pérennise le dispositif au-delà de 2025 et introduit des rythmes de rattrapage différenciés selon le taux de logements sociaux atteint. Cette modulation reconnaît les efforts déjà consentis et adapte les exigences aux situations locales, tout en maintenant la pression sur les communes les plus réfractaires.

Impact concret sur les collectivités et le marché immobilier

Conséquences financières pour les communes

L’impact financier de la loi sru sur les communes varie considérablement selon leur situation géographique, leur stratégie immobilière et leur capacité d’investissement. Les communes déficitaires supportent des coûts directs et indirects substantiels, modifiant profondément leurs finances locales et contraignant leurs conseils municipaux à arbitrer entre conformité légale et préférences électorales.

Les prélèvements sru représentent une charge budgétaire significative pour les communes réfractaires. Nice verse annuellement plus de 5 millions d’euros, Neuilly-sur-Seine 4,2 millions et Saint-Maur-des-Fossés 3,8 millions. Ces montants équivalent à plusieurs points de fiscalité locale et pèsent sur les capacités d’investissement des collectivités.

Les communes volontaristes engagent des investissements considérables pour respecter leurs obligations. L’acquisition foncière en zone tendue, le financement des opérations de logement social et les équipements publics d’accompagnement génèrent des coûts d’investissement importants. Ces dépenses mobilisent l’épargne communale et nécessitent souvent un recours à l’emprunt.

Les retombées fiscales des opérations de logement social compensent partiellement les investissements. La taxe d’aménagement, les participations aux équipements publics et la valorisation foncière des terrains communaux génèrent des recettes. L’arrivée de nouveaux habitants alimente également les dotations de l’État et dynamise le tissu commercial local.

Transformation du paysage urbain français

La loi sru modifie sensiblement la physionomie des villes françaises en favorisant la densification et la mixité architecturale. Cette transformation urbaine accompagne l’évolution sociologique des territoires et redéfinit les paysages périurbains selon les orientations définies par chaque conseil municipal.

La multiplication des opérations de logement social diversifie l’offre architecturale dans les communes pavillonnaires. Les programmes mixtes associant logements sociaux, intermédiaires et privés créent de nouveaux quartiers plus denses que le tissu existant. Cette évolution typologique enrichit l’urbanisme communal et rompt la monotonie pavillonnaire.

L’implantation de logements sociaux dans les centres-villes et les quartiers résidentiels favorise la mixité spatiale. Les opérations de renouvellement urbain substituent des programmes diversifiés aux friches industrielles ou aux équipements obsolètes. Cette reconquête urbaine optimise le foncier et limite l’étalement périphérique dans l’intérêt général.

La qualité architecturale des opérations sociales s’améliore sensiblement sous l’effet de la concurrence et des exigences communales. Les organismes de logement social investissent dans des projets soignés pour faciliter l’acceptabilité locale. Cette montée en gamme bénéficie à l’image du logement social et favorise la mixité sociale effective.

Défis et perspectives d’avenir post-2025

L’échéance 2025 initialement fixée pour l’atteinte des quotas légaux appelle une réflexion sur l’avenir du dispositif sru. Les défis persistants nécessitent une adaptation des outils et une évolution des méthodes pour maintenir l’efficacité du système dans le cadre de la politique de logement nationale.

La pénurie foncière dans les zones tendues constitue l’obstacle principal au respect des obligations. Les prix du foncier, multipliés par trois à cinq en vingt ans dans certaines métropoles, rendent difficile l’implantation de logements sociaux sans subventions massives. Cette réalité économique nécessite des outils fonciers renforcés et une intervention publique accrue.

L’évolution démographique et les mutations du marché immobilier questionnent la pertinence des quotas figés. Le développement de l’accession sociale, des formules intermédiaires et de l’habitat participatif diversifie les réponses au besoin de logement abordable. Cette diversification appelle une adaptation des critères de décompte des logements aidés.

La gouvernance intercommunale croissante modifie l’échelle pertinente d’application de la loi sru. La mutualisation des obligations à l’échelle intercommunale, expérimentée par la loi ELAN, pourrait constituer une alternative pragmatique aux quotas communaux. Cette évolution reconnaîtrait les solidarités territoriales effectives et faciliterait l’atteinte des objectifs globaux.

La transition écologique impose de nouveaux défis au logement social, devant concilier accessibilité financière et performance énergétique. Les surcoûts de la construction durable questionnent l’équilibre économique des opérations et nécessitent un accompagnement public renforcé. Cette double exigence sociale et environnementale complexifie la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat tout en réaffirmant les objectifs de protection de l’environnement inscrits dans la loi sru.